服务热线

400-658-6616

摘要

近视防控干预行动有效实施是实现我国近视防控目标的基础。然而,近视防控干预的实施与评价仍然缺乏指导性文件。因此,中国学生营养与健康促进会视力健康分会、中华预防医学会公共卫生眼科分会经深入研究并总结相关实践经验,讨论形成《中国儿童青少年近视防控公共卫生综合干预行动专家共识》。本共识从公共卫生视域构建近视防控综合干预行动理论框架,形成视力健康档案建立与近视风险评估、视力保健行为评价与合理用眼行为养成、师生家长全员健康教育、家校读写环境改善、日间户外活动2小时、近视分级管理与医学矫正等6项综合干预行动,提出实施与效果评价指标体系,为儿童青少年近视防控工作提供经济有效、普遍适宜的公共卫生“处方”。

我国儿童青少年近视高发低龄化及重度化趋势已成为重大公共卫生问题。然而,当前“只治不防、防治脱节”等被动局面仍普遍存在,亟待提出干预有效、普遍适宜的近视防控“处方”。中国学生营养与健康促进会视力健康分会、中华预防医学会公共卫生眼科分会针对目前儿童青少年近视防控过程中存在的问题,经充分循证与深入调查,基于公共卫生视域讨论形成《中国儿童青少年近视防控公共卫生综合干预行动专家共识》,提出近视预防控制公共卫生综合干预行动的理论架构、公共卫生综合干预行动内容、实施与评价等,为遏制近视的发生发展提供措施和建议。

一、近视预防控制公共卫生综合干预行动理论架构

人类在婴幼儿期多为远视眼,眼轴较短,随着儿童生长发育,眼球逐渐长大,眼轴随之变长,远视度数逐渐降低而趋于正视,称之为“正视化过程”。儿童在12岁后由远视发展为正视是较为理想的状态。正视化过程的远视大多是生理性的,相对于近视发生发展来说,是一种“远视储备”。由于现代社会的发展,人工光照大量使用、电子产品普及、户外活动减少和过度重视学龄前教育等环境因素引起儿童双眼过早发育成正视眼,使儿童正视化过程缩短。远视储备量提前消耗甚至消耗殆尽,更容易形成近视甚至高度近视。因此,需要推动近视防控关口前移,创新性地构建近视病因模型与干预理论体系,在循证基础上积极推广综合性近视防控方法。

(一)近视病因模型及其干预理论体系

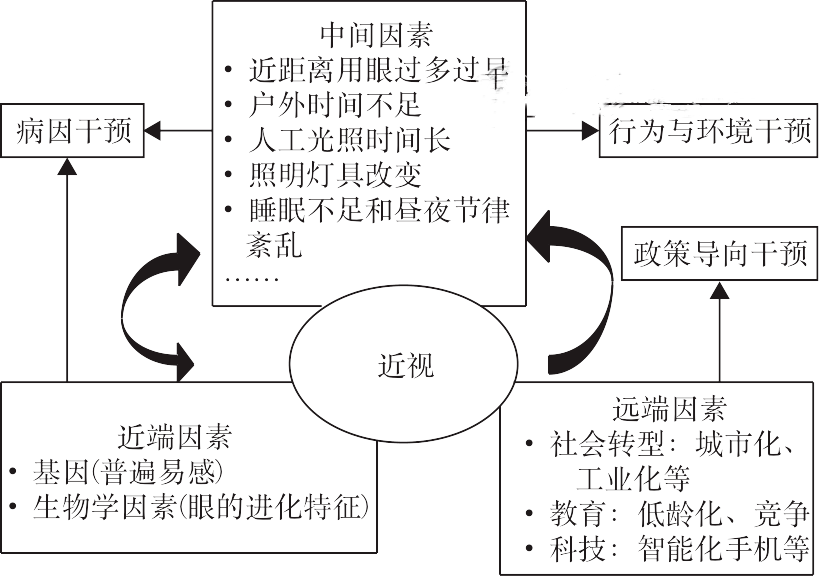

近视发生是多种因素共同作用的结果。在考虑遗传因素、环境因素、眼进化规律以及社会文化因素等多重病因的基础上,将近视的病因归纳为远端因素、中间因素和近端因素,并提出病因干预、行为与环境干预和政策导向干预的理论体系。如 图1 所示。

图1儿童青少年近视的病因模型及干预理论体系

1.近视的病因模型:近视的近端因素包括遗传变异、DNA甲基化、父母近视状况等。中间因素主要包括户外时间不足、近距离用眼过多过早、采光照明改变、睡眠不足和昼夜节律紊乱等。远端因素主要包括工业化和城市化进程加快、教育压力、科技的“双刃剑”效应如智能手机和非全光谱灯具的普及等。目前国内外研究主要关注与近视发生发展相关的中间因素,而中间因素的出现大部分是由远端因素起推手作用,中间因素与近端因素的交互作用影响儿童青少年近视发生的易感性。

2.基于近视病因模型的干预理论体系

通常近端因素干预难度较大,远端因素的改变需要深刻的教育改革、社会变革以及以人为本的科技进步。因此,当前干预重点应主要针对中间因素。

(1)病因干预:有研究显示,88%的屈光不正相关变异与基因—环境或基因—基因交互作用有关。父母对子女的近视遗传风险可直接通过父母等位基因进行传递,还可通过与子女的共享环境影响其表型,即“遗传养育(genetic nurture)”效应,父母直接或间接传递近视的遗传风险程度尚未明确。环境因素亦可能是遗传因素与近视关联的中介。因此,近视防控干预应在病因干预理论体系指导下,提高儿童青少年预防近视意识,促进健康行为养成,尤其是具有近视遗传倾向的儿童青少年。

(2)行为与环境干预:针对近视的中间因素,提出行为与环境干预措施。加强视力保护健康教育,减少近距离长时间用眼,强化户外活动,科学规范使用电子产品,改善学习视觉环境,保障规律与充足睡眠等积极的行为干预措施,从公共卫生层面和近视分期的视角制定适用可行的近视防控干预措施,以预防近视发生和延缓近视进展。

(3)政策导向干预:儿童青少年高近视患病率已引起全社会的共同关注。将近视防控融入健康服务的所有政策,需要多部门协同和全社会行动。2018年8月,教育部等8部门联合出台《综合防控儿童青少年近视实施方案》,提出将儿童近视防控工作作为政府绩效考核的一项指标,明确了不同部门以及学校、家庭、学生、社区等各自的职责。2021年5月,教育部等15个部门联合制定《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021—2025年)》,旨在引导学生自觉爱眼护眼、减轻课业负担、强化户外活动和体育锻炼、科学规范使用电子产品、落实视力健康监测、改善视觉环境、提升专业指导和矫正质量、加强视力健康教育,切实提高儿童青少年视力健康水平。2021年中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,提出对义务教育阶段的学生实施“双减”,全面减轻学生作业时长和总量、减轻校外培训负担。政策导向干预引导全社会树立正确健康观、教育观、成才观,形成有利于儿童青少年视力健康的生活学习方式、教育管理机制和良好社会环境,为切实提高儿童青少年视力健康水平提供了政策保证。

(二)公共卫生干预的实践框架

目前常用的近视矫正措施包括光学矫正(如普通单焦框架眼镜、角膜塑形镜、特殊光学设计眼镜/角膜接触镜等)、药理学控制(如低浓度阿托品滴眼液)和近视手术矫正等。每种措施都有严格的适应证,且一些方法耗费巨大;同时,以上措施在大规模降低儿童青少年近视患病率和(新)发病率方面作用有限。因此,实现我国近视防控目标,不能仅仅依靠矫正技术的发展,而是要坚持预防为主;坚持防治结合,才能实现减缓远视储备量消耗过快、低度近视向高度近视发展、高度近视的病理化等。

公共卫生干预是近视预防和控制最经济有效的策略和措施。近年来,行为与环境干预作为一项经济、有效的近视防控方法受到了社会广泛关注和重视。户外活动干预已被证实可以降低儿童青少年近视发病率。数字公共卫生干预(digital public health interventions)是基于人群研究和实践的新兴领域。世界卫生组织近期积极推进结合移动健康(mobile health,mHealth)开展近视防控干预,旨在提高对良好眼保健行为的认识。已有研究发现通过移动健康进行近视防控健康教育可以降低近视率。

然而,如何在真实的实践环境中实现循证公共卫生干预的有效传播和实施,是当前儿童青少年近视防控面临的一个重要议题。利用公共卫生理论和原理,在全人群(学生、教师、家长)中开展儿童青少年近视防控干预行动,通过预防、促进、保护、政策和协作“五项措施”,促进视力健康,预防近视发生、延缓远视储备量降低,矫正视力不良,遏制近视高度化与病理化发展。形成政府主导、部门协同、社区(学校)实施、人人参与的近视防控局面,并将“学校-学生-学业”三学联动作为近视防控的基石。见 图2 。

图2近视防控的公共卫生实践框架

二、近视预防控制公共卫生综合干预行动

基于公共卫生视域的近视病因模型和实践框架,现阶段以行为和环境干预为重点、融合病因研究进展和政策发展,建立儿童青少年近视防控综合干预行动,进而形成一套适合我国国情的儿童青少年近视防控“信息采集与管理—干预行动集合—适宜技术提供”三位一体的体系,将有助于健全完善儿童青少年近视防控体系,有效实现我国儿童青少年近视早预警、早发现、早干预,全面提升儿童青少年视力健康水平。

(一)视力健康档案建立与近视风险评估

建立视力定期筛查制度,开展视力不良检查,筛查频率每学年不少于2次,规范记录检查内容,建立视力健康信息化管理。注重筛查建档过程的规范性,加强质控,以实行筛查后分级闭环管理。通过人工智能(artificial intelligence,AI)技术、大数据(big data)和云平台(cloud platform),及时分析儿童青少年视力健康状况,早期筛查近视及其他屈光不正,动态观察儿童青少年不同时期屈光状态发展变化,早期发现近视的倾向或趋势,建立近视预警模型,制订适用可行的干预措施,减少近视(特别是高度近视)的发生发展。此外,可组建各层级视力健康管理合作系统,建立分工合作,改革推进,资源共享,加大政府预算投入,形成有效协作机制。

(二)视力保健行为评价与合理用眼行为养成

针对不同学龄阶段学生开展用眼行为评价,识别影响儿童青少年近视的风险行为因素。针对具体风险因素,通过近视防控适宜技术服务包的开发,如笔者团队编写一本要诀(《中小学生保护视力预防近视要诀》)、制作一把尺子(身高课桌椅自我评价尺)和一件坐姿矫正器(读写姿势矫正器)、印制一张挂图(坐姿和握笔姿势关键点示范挂图)、编制一份检核表(中小学生视力保健行为检核表)、倡导一(亿)缕阳光(《户外活动专家推荐》)、研制一个运动和光照监测仪(户外活动腕表)和录制一个视频(非接触式爱眼操),整合形成“8合1”近视防控适宜技术服务包,应用于促进儿童青少年合理用眼行为养成。

(三)师生家长全员健康教育

对师生家长全员进行健康教育,宣传普及近视防控相关知识。动员高等医学院校、公共卫生专业机构的力量,为学校培训近视防控健康教育教师,让接受培训的教师每学期为相应班级至少开展1次针对学生或家长的近视防控健康教育课程,把近视防控“专家进校园”扩展至“老师当专家”。受培训的老师还可以通过健康教育课、家长会等形式,普及近视防控知识;通过举办近视防控的主题班会,制作近视预防知识手抄报,开展知识竞赛、小组讨论、角色扮演等,让全体学生参与。学校可在各班培训1名护眼小卫士/宣讲员,宣传保护视力相关知识。学生将在学校学习和掌握的近视防控知识带回家庭,影响家长,发挥近视防控“小手拉大手”的作用。家长主动学习爱眼护眼知识和技能,教育和督促孩子的科学防近行为,改善家庭采光照明,调整书桌椅,纠正“重治疗、轻预防”的思想和行为,从而实现“大手拉小手”的近视防控局面,推动全人群近视防控健康教育与健康促进。

(四)家校读写环境改善

学校和家庭要采取有效措施,保障儿童青少年学习过程和近距离活动时合理选择采光照明、调节课桌椅高度以符合身高。各个班级配备课桌椅调配测量尺,要求班主任定期测量学生身高范围并适当调整课桌椅;每个教室应根据学生身高范围配备可调节式课桌椅或2~3种型号课桌椅,每学期对学生课桌椅高度进行个性化调整1次,使其匹配学生的身高和坐高;根据《近视防控适宜技术指南(更新版)》,按照学生座位视角、教室采光照明状况和学生视力变化情况要求学校每月至少调换1次学生座位,使其适应学生生长发育变化;学校教室应根据《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》(GB 40070—2021)为学生提供良好的采光与照明环境;对家长宣教采光照明条件对儿童青少年近视防控的重要性,改善家庭采光照明条件,书写、阅读时应保证桌面的光照强度不低于300 lx,晚间学习时除使用台灯照明外,还应开顶灯,保证室内环境光照充足。

(五)日间户外活动2小时

日间户外活动2小时,落实于校内校外,并达到每周户外活动14小时,是防控近视发生发展的有效措施。鼓励并创造条件让儿童青少年进行户外活动,离开近距离用眼环境,感受户外开阔视野,减少因周边远视性离焦而诱发近视;户外高光照和多样化场景,使眼睛接受更多的高频视觉信号;“目”浴阳光,接受紫外线或紫光(violet light)刺激,增加视网膜多巴胺分泌,减缓眼轴生长。老师要及时提醒学生、班级“护眼小卫士”监督同学课间10分钟走出教室,低龄儿童需要在老师的陪同下进行户外活动,以免发生意外;学校要认真落实“双减”所示,把校内外户外活动时间留给学生;学校应上下午各安排1个30分钟的大课间活动,强调户外活动,不拘泥于活动形式;尽量在户外上体育课。可将部分室内课程如班会课等,放至户外进行;成立户外活动兴趣小组,积极开展形式和内容丰富多样的户外活动。

积极开展学生结伴同行上学小组,低龄儿童需要在家长或监护人陪同下走路上下学;学校可布置课外体育家庭作业,提供优质的锻炼资源。对学习日户外活动不足的学生,鼓励家长在周末和节假日和孩子走向户外,亲近自然,以保障一周有14小时以上的日间户外活动时间。

(六)近视分级管理与医学矫正

结合近视防控数据采集、档案建立与管理系统,对视力正常,但存在近视高危因素或远视储备量不足的学生,建议其改变高危行为,学校、家庭、社区协同,通过多种途径增加日间户外活动,减少视近行为,改善视觉环境。对远视储备量不足或者裸眼视力下降者,应当予以高危预警,重点干预,建议到医疗机构接受医学验光等专业检查,明确诊断并及时采取相应措施,控制和减少儿童青少年视力不良的发生发展。对于已经近视的儿童青少年,建议并督促家长到医疗机构遵照医生或验光师的要求给孩子选择合适度数的框架眼镜,并遵医嘱戴镜。对于戴镜视力正常者,学龄前儿童每3个月或者半年,中小学生每6~12个月到医疗机构检查裸眼视力和戴镜视力,如果戴镜视力下降,则需在医生指导下确定是否需要更换眼镜,进行个性化的有效干预和防控。在使用低浓度阿托品、佩戴角膜塑形镜或特殊光学设计眼镜/角膜接触镜等减缓近视进展时,应到正规医疗机构,在医生指导下,按照医嘱进行。充分发挥中医药在儿童青少年近视防控中的作用,制定实施中西医一体化综合矫正方案,推广应用中医药特色技术和方法。

三、近视预防控制公共卫生综合干预行动的实施与评价

推进多部门协作、应用多学科方法评估视力健康的决定因素、加强公共卫生政策引导以及动员全人群(学生、教师、家长)参与是近视防控公共卫生综合干预行动顺利实施的基础。在实施过程中应遵循“因地制宜,综合实施,循证发展”的基本原则。在实施前,可就干预实施方案开展学生、教师、家长、学校负责人、教育和卫生部门相关人员座谈会,有利于当地实施推进。按照不同学龄阶段,从幼儿园到高中进行近视防控干预,实现近视防控关口前移,采取近视防控6项干预行动,利用阶梯设计(stepped wedge design)试验实施近视防控干预,并在实施前、实施过程中和实施后开展学生用眼行为评价、视力筛查和非睫状肌麻痹下电脑验光,有条件地区可进行眼轴测量或睫状肌麻痹验光,并评价实施效果。

(一)基于阶梯设计的近视防控公共卫生综合干预行动实施

近视防控公共卫生综合干预行动的实施应因地制宜,各地可采取阶梯设计,分阶段推进近视防控公共卫生综合干预行动。阶梯设计是一种新兴的整群随机试验设计,不需要设置专门的对照组,在分步实施干预的情况下仍然能保持传统随机对照试验的优势。在大规模实施近视防控公共卫生综合干预行动过程中,根据阶梯设计原则,可先从几所学校入手,总结经验,分阶段扩大推广,逐步覆盖全体儿童青少年及其家长。近视防控干预行动在一定时间内按照顺序实施,每一个时间点均会有新的群组接受干预,不同群组接受干预的顺序是随机分配的,在随机分配结束时所有群组都将接受近视防控干预。例如,分别将所属幼儿园、小学、初中和高中随机分为若干个群组,以6个月为间隔对不同群组进行干预。基线时对群组1进行基线评估,6个月时对群组1进行近视防控干预和随访,并对群组2进行基线评估;12个月时对群组1~2进行干预和随访,并对群组3进行基线评估;18个月时对群组1~3进行干预和随访,并对群组4进行基线评估;24个月时对群组1~4均进行干预和随访。以此类推,直到所有选取学校均进行干预和随访。

采用阶梯设计开展儿童青少年近视防控公共卫生综合干预行动,将允许干预行动分阶段实施,节省人力、物力,能解决现场实施的可行性问题;所有研究对象均接受干预,保证公平性,避免了伦理学问题;还可以发现和控制时间效应,即阶梯设计研究的目的不仅可以评估干预效果,而且还可以确定干预时间(在早期干预与晚期干预的极端情况下)是否会影响干预效果。

(二)基于实施性研究的近视防控公共卫生综合干预行动过程和效果评价

将实施性研究(implementation research)方法应用于儿童青少年近视防控的真实世界研究,从个体层面的可及性和有效性,以及组织层面的采纳和实施情况两方面进行近视防控成效评价。基于循证公共卫生实践,将儿童青少年近视防控适宜技术付诸实施性研究,充分弥补最佳证据到应用之间尚存在的巨大鸿沟,将有效推进公共卫生政策的制定,具有广阔的应用前景。

在大规模实施以学校为基础的近视防控干预前,学校重视程度、老师-学生-家长等利益攸关方的认识程度、地域和社会人口特征差异、近视防控相关资源、干预/政策的优先级等因素将对干预实施的效果产生重要影响。在实施过程中,引入实施性研究学科,多方面、系统性地评估公共卫生干预的实施成效。可采用实施性研究框架和理论模型指导近视防控公共卫生综合干预行动策略制定、实施和评价,如实施研究的整合框架(CFIR)、理论模块框架(TDF)、RE-AIM评价框架等。

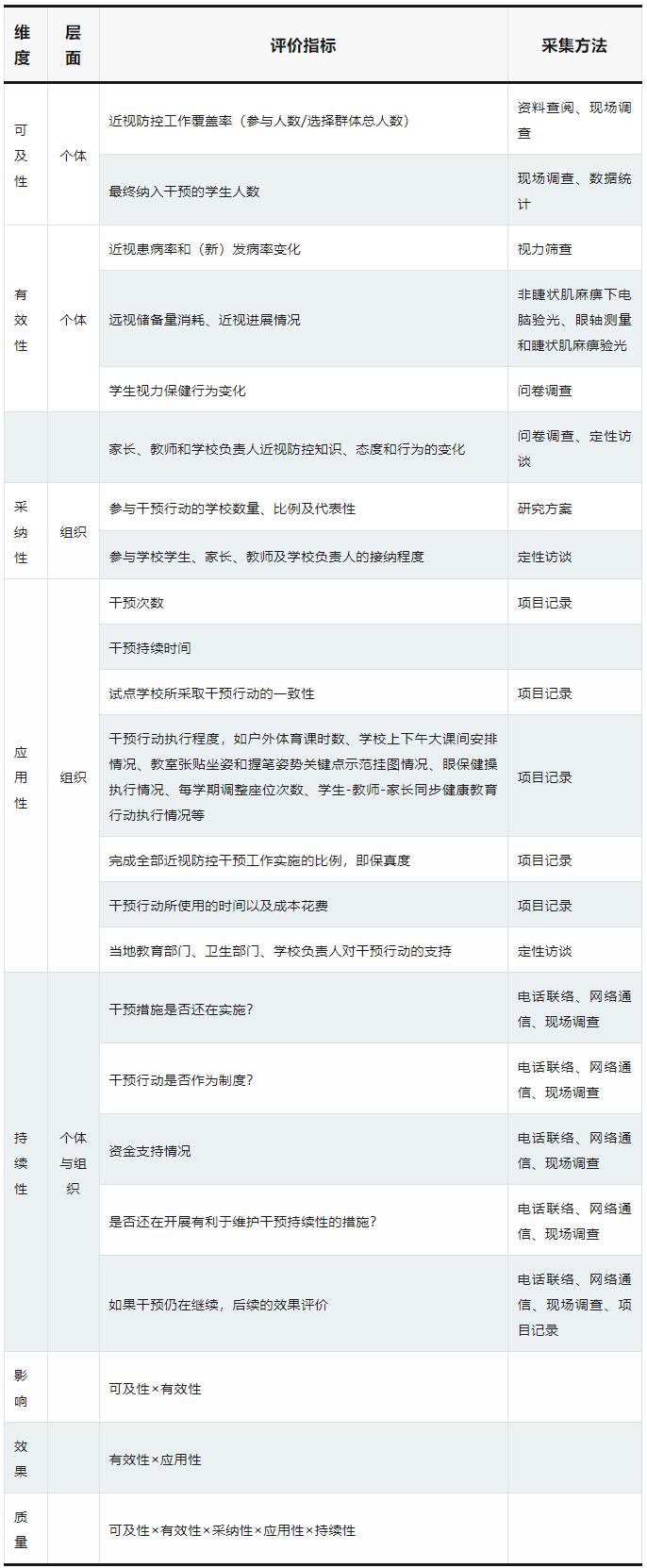

RE-AIM框架由Glasgow等在1999年首次提出,包括可及性(reach)、有效性(efficacy)、采纳性(adoption)、应用性(implementation)、持续性(maintain)等5个维度,分别从个体层面的可及性与有效性,组织层面的采纳性与实施性,组织与个体层面的持续性,以及影响、效果及质量等多方面进行评估。 表1 列出了基于RE-AIM框架不同维度和层面确定儿童青少年近视防控公共卫生综合干预行动实施过程和效果评价指标及其采集方法,在实施综合干预行动过程中以及干预后进行评价。

表1基于RE-AIM框架确定近视防控公共卫生综合干预过程和效果指标及其采集方法

RE-AIM框架可有效评价近视防控公共卫生综合干预行动实施效果,及时解决实施过程中出现的困难和问题。将RE-AIM模型应用于儿童青少年近视防控公共卫生综合干预行动的实施效果评估,不仅可指导干预研究设计并进行过程性评价,更将有效推进儿童青少年近视防控实践效果的提升。